历史

历史

新征程 中国共产党党徽演变的几个细节

党徽党旗,是中国共产党的象征和标志。

1996年9月21日,经中央批准,中共中央办公厅印发《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》,指出:“中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗。中国共产党党徽为镰刀和锤头组成的图案。”《规定》对党旗党徽的性质、式样、规格、制作和使用等都作出明确而具体的规定,并附有标准图案和制法说明。在中国共产党成立75年后,党旗党徽有了统一而明确的规范。

此前,党旗党徽图案经历了一个漫长的演变和规范过程。

以“斧、镰为标志”的早期革命文物

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会召开。会上确定了党的名称,通过了党的第一个纲领,选举产生了党的领导机构——中央局,宣告了中国共产党的正式成立。

作为无产阶级政党,中国共产党一成立,就按照党的一大、二大通过的纲领和决议,集中力量从事工人运动,掀起了第一次高潮。随着第一次国共合作的建立和国民革命军誓师北伐,工农群众运动如火如荼地开展起来。这一时期,中国共产党尚无明确统一的旗帜与徽标,作为共产国际的一个支部,受当时共产国际和苏联的影响,在保存不多的早期使用过的旗帜、徽标实物上,仍能清楚地看到具有鲜明共产党特征的标识。

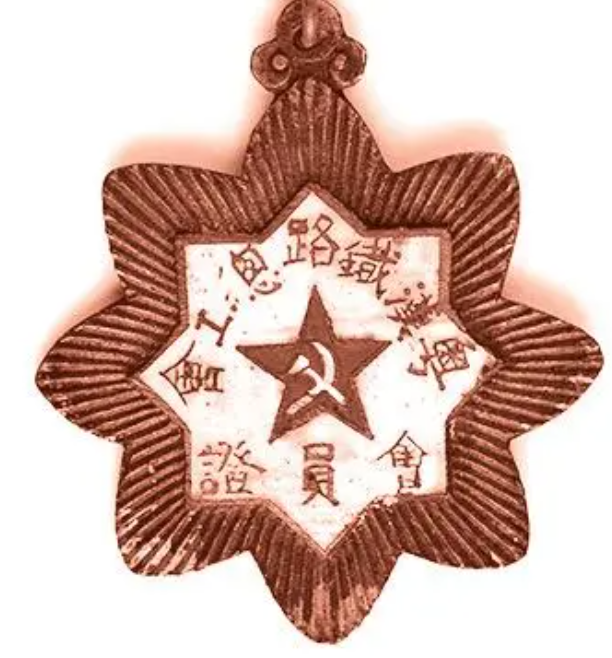

▲图为粤汉铁路总工会会员证

1922年10月,在中国共产党领导下,河北开滦五矿工人举行大罢工。罢工时举出的工友俱乐部旗,图案由煤矿工人所用的劳动工具“轮镐”和“铁锤”的实物形态组成,直接体现出煤矿工人的革命运动。成立于1922年11月的粤汉铁路总工会“粤汉铁路总工会会员证”,为景泰蓝八瓣梅花形,用铜胎压制而成,珐琅中央嵌有一颗红色五角星,五星中有镰锤图案,明显受共产国际旗徽的影响。

湖南湘潭是中国共产党早期开展工农运动的重点地区。从保留下来的一些工会证章看,如湘潭全县竹篾工会会员证、泥木工会会员证、伞业工会会员证等,绝大多数由镰刀、斧头图案构成。大革命时期湖南省农民协会出版的《农民画报》,报头就是由镰刀、斧头、步枪和闪闪发光的五星构成,体现工农兵联合起来打倒帝国主义、打倒军阀的鲜明主张。

1927年8月1日,南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。井冈山革命博物馆珍藏了一枚起义参加者钟步全戴过的帽徽。这枚银质帽徽呈五角形,主体就是“镰刀斧头”图案。

“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。”1927年9月9日,毛泽东在湘赣边界领导发动秋收起义,打出了中国共产党第一面正式旗帜“工农革命军第一军第一师”旗。10月15日,《中共广东省委通告(第14号)南方局、省委联席会议通过的最近工作纲领》明确指出:“一律废除青天白日旗,改用红旗以斧、镰为标志,与国际旗同。”

“用红旗,以斧、镰为标志”,这既是党的领导机关第一次对党的旗帜作出的正式决定,也是对党徽构成要素的第一次明确表述。

需要指出的是,“以斧、镰为标志”并不完全与国际旗相同。共产国际与苏联的旗帜标志是“镰刀锤子”。锤子象征工人阶级,镰刀象征农民阶级,两者组合,是工农联盟的标志,也是共产党的标志。五角星既象征工、农每一只手的五指(劳动力),亦代表“全世界无产者联合起来”的口号。红色是革命的颜色,黄色则是革命光芒的颜色。从党的早期革命文物可以看出,我们更多使用的是“镰刀斧头”,斧头更能代表手工业者的职业特点。

“斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤”

在战争年代相当长的一段时间里,党徽图案一直处在变动的、不规范的状态中。中共中央及各级组织有过多次明确党徽图案为“镰刀斧头”的规定和决议。但同时又受苏联国旗的影响,党徽图案也出现过“镰刀锤头”。

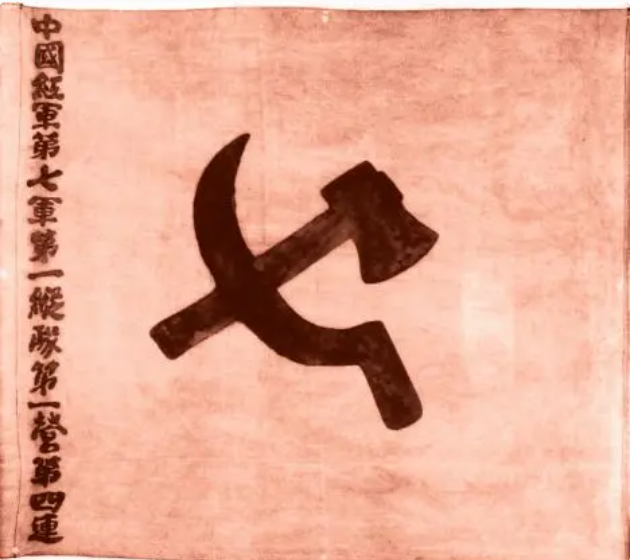

▲图为中国红军第七军第一纵队第一营第四连连旗

1930年4月,中共中央军委发出《关于红军各级军旗的规定的通知》:“各级军旗一律用五角星红旗,星内排列镰刀斧头之国际徽……”此间,还有一副对联“斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤”广为流传。这副对联最早出现在川陕根据地。1933年9月,红三十军解放四川达县后,军政治部设在一家地主宅院内。红军便在宅院门楼两旁的石柱上錾刻了这副联语,巧妙嵌入“镰刀斧头”,宣传了中国共产党的革命宗旨,彰显了红军的英雄气概。

1931年11月7日至20日,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金举行,宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府。中华苏维埃共和国使用的印信标志,更多地体现为“镰刀锤头”图案。

▲图为中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会通过的国徽

1934年1月22日至2月1日,中华苏维埃第二次全国代表大会在新落成的瑞金沙洲坝中央政府大礼堂隆重召开,会上通过了《第二次全国苏维埃代表大会关于国徽、国旗及军旗的决定》。新颁布的国旗图案因为设计较为复杂,加之条件有限、通讯不畅等原因,并未能广泛使用,但国徽及附带的党徽形象在一些重要场合得到较广泛的使用,党徽上的镰锤组合图形也逐渐深入人心。

由“镰刀斧头”向“镰刀锤头”的变化

1943年4月28日,毛泽东在延安杨家岭主持召开中共中央政治局会议,讨论中国共产党党旗样式并作出决定。这个决定有两个要点:一、仍以“镰刀斧头”象征工农联盟;二、去掉原来旗帜上的五角星,以与苏联旗帜相区别。

1945年4月至6月,中共七大在延安召开。七大会场第一次悬挂党旗。尽管两年前杨家岭会议作出的决定,党旗样式是“斧头镰刀”图案;但在七大会场及在此前后各抗日根据地所出现的党旗党徽图案,基本上都统一于“锤头镰刀”,已经鲜见“斧头镰刀”图案。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。在协商拟制国旗过程中,来自上海现代经济通讯社的曾联松提交的“五星红旗”国旗设计原稿,大五角星中原有“镰刀锤头”图案,当时新政协筹备会第六小组修改意见标示为“去镰刀斧头”。经过修改,该方案作为“复字第32号”入选,并最终被确定为中华人民共和国国旗。

1950年,中央组织部拟定党旗制作方案,规定“旗面为红色,长方形,其长与高为三与二之比,旗面左上方缀黄色镰刀斧头。旗杆套为白色。”需要指出的是,这份文件的档案原稿,竟有9处将“锤”字改为“斧”字,但文件所附的设计图样使用的仍是“镰刀锤头”组合的图案。

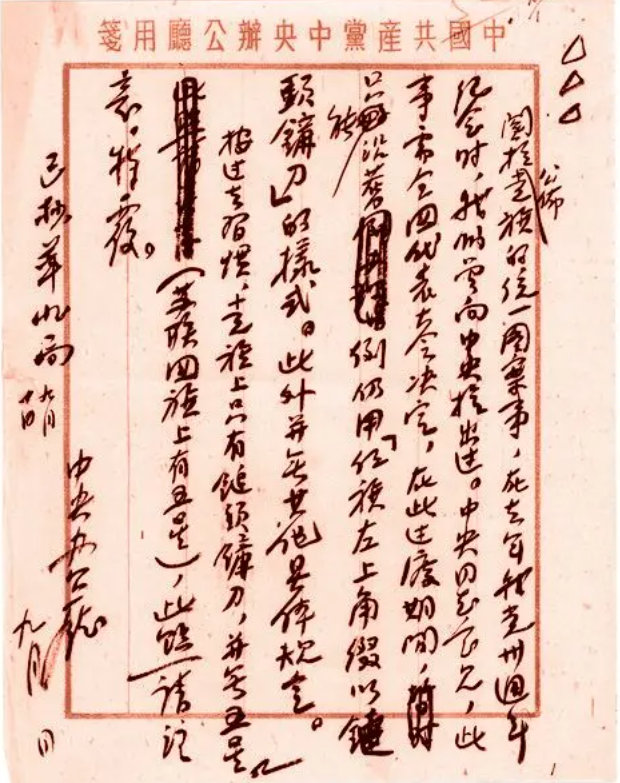

1951年6月,《中共中央关于党旗问题的通知》指出:“在党的三十周年纪念时,各地可按旧例,一律采用左上角缀以黄色镰锤图案的红旗,旗上不另加中国共产党字样或其他记号。”1952年9月,《中共中央办公厅关于党旗问题的批复》指出:“党旗上只有锤头镰刀,并无五星(苏联国旗上有五星),此点请注意。”这两个文件的发布,“镰刀锤头”的说法才从此固定下来。

▲图为1952 年中共中央办公厅关于党旗问题的批复

从方形圆形到更为抽象、艺术化的“镰刀把”

1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会在新落成的全国政协礼堂举行。这是中国共产党在全国执政后召开的第一次全国代表大会。八大会场朴素庄重,主席台后部没有任何宣传装饰,并排一列摆放的是10棵绿色的棕榈观赏树。

1982年9月,中共十二大召开,主席台后部幕布中央第一次悬挂中国共产党党徽,但这次大会悬挂的党徽是方柄镰刀与方柄锤头的组合。

1987年10月召开党的十三大,会场悬挂的党徽造型有了新的变化:镰刀柄由方形改为圆形,锤头也由方形改为缺角形状,整体更加美观。

1992年10月召开党的十四大,会场悬挂的党徽与现行的党徽基本一致,但同年发行的纪念邮票仍是方柄镰刀的党徽图案。

直到1996年9月21日,经中央批准,中共中央办公厅印发《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》,对党旗党徽的性质、式样、规格、制作和使用等都作出明确而具体的规定,并附有标准图案和制法说明。在中国共产党成立75年后,党旗党徽有了统一而明确的规范。

党徽图案除了经历了从“镰刀斧头”到“镰刀锤头”的重大改变,其“镰刀把”也经过了从具象写实的椭圆形“长刀把”,到尾端逐渐由圆变方的“矩形刀把”,再到更为抽象、艺术化的“圆形刀把”定型的演变过程。