历史

历史

“老子英雄儿好汉”,中国古代人才的选拔

政治是一门高度讲求现实的艺术,既然讲求现实,就有让步、妥协,有对人的本能与天性的尊重。

从根本上说,政治是排斥完美,拒绝理想主义的。但在传统中国,由于浓厚的政治伦理化倾向,被塑造为君主、教主合一角色的皇帝往往特别喜欢扛起理想主义的大旗。

朱元璋向来认定自己对历史有一种特殊的使命,也从不避讳自己对完美的追求,可惜这种激情往往会遭遇现实的冷水。

不论是什么样的执政者,都会把选拔官员提到一个极为重要的高度,并努力创设良法,通过改变制度,使其心目中理想的人才脱颖而出,为自己所用。

这样就有一个麻烦:无论经由怎样的方式及渠道,谁能保证选拔上来的官员就一定具备真才实学?毫不夸张地说,这是让中国历代统治者都大伤脑筋的难题。

在秦以前的封建社会,一个社会上,谁有当官的资格,不是个问题。那时是典型的“老子英雄儿好汉”,血统决定一切,依靠世袭制度,天子的儿子还是天子,公的儿子仍然是公,卿的儿子还做卿,当然贱民的儿子也仍然是贱民。

但到了秦朝以后,贵族世袭制度基本崩溃,因为秦朝废除了封建,而改为郡县制。天下已经大一统,不再有那么多诸侯小国,各自为政,滋生贵族的土壤已经消失。这时候派往各郡县的官员,都由中央统一选拔和调配。于是,如何选拨人才,成为了中国历史上一大关目。

中国古代选拔人才的制度,大而言之,无非是三类:

一是地方推荐。

地方推荐,就是所谓“乡举里选”,这是从汉朝兴起的。某人如果在家乡卓有声誉,地方官员就可以把他推荐到中央朝廷,中央朝廷提出一些重要的政治问题及事项,向其请教,然后根据他们的答案,分别挑选任用,授予不同的官职。

二是朝廷征召。

朝廷征召,就是政府在一个时候对人才有特殊的要求,比如要治理黄河,需要水利专家,或政府准备派人出使西域,需要通外国语,吃苦耐劳,应变能力强,而环顾文武大臣,没有合适的人选,朝廷就专门下诏征求。

三是科举考试。

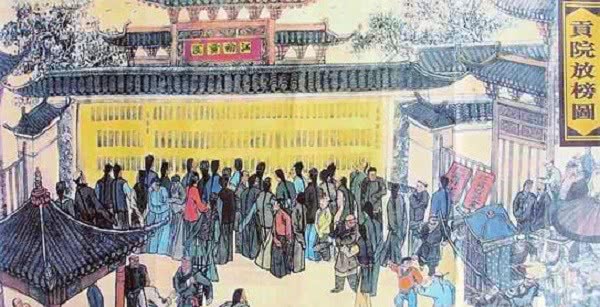

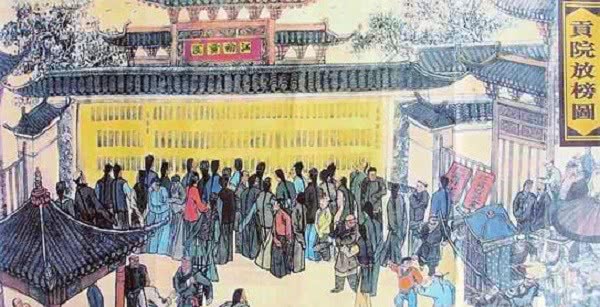

科举考试,则是从唐朝时期开始。这是一种自由竞选的办法,想参加仕途的人,都可以到地方官府报名,然后参加中央朝廷的统一考试。当然,并不是所有人都有报名的资格,除了违法之人以外,对商人、工人等职业也有限制。

在古人看来,从事这些职业的都专为私人谋利,现在所要考试录取的,需要专心为公家服务。

虽然现在的人对科举制度往往大加挞伐,但平心而论,当历史发展到一个人的入仕需要由公开的考试来决定的时候,这是一个了不起的进步。

因此,从唐代开始直至清朝,科举一直得到了延续,被朝野视为“抡才大典”,享尽了尊荣。

从根本上说,政治是排斥完美,拒绝理想主义的。但在传统中国,由于浓厚的政治伦理化倾向,被塑造为君主、教主合一角色的皇帝往往特别喜欢扛起理想主义的大旗。

朱元璋向来认定自己对历史有一种特殊的使命,也从不避讳自己对完美的追求,可惜这种激情往往会遭遇现实的冷水。

不论是什么样的执政者,都会把选拔官员提到一个极为重要的高度,并努力创设良法,通过改变制度,使其心目中理想的人才脱颖而出,为自己所用。

这样就有一个麻烦:无论经由怎样的方式及渠道,谁能保证选拔上来的官员就一定具备真才实学?毫不夸张地说,这是让中国历代统治者都大伤脑筋的难题。

在秦以前的封建社会,一个社会上,谁有当官的资格,不是个问题。那时是典型的“老子英雄儿好汉”,血统决定一切,依靠世袭制度,天子的儿子还是天子,公的儿子仍然是公,卿的儿子还做卿,当然贱民的儿子也仍然是贱民。

但到了秦朝以后,贵族世袭制度基本崩溃,因为秦朝废除了封建,而改为郡县制。天下已经大一统,不再有那么多诸侯小国,各自为政,滋生贵族的土壤已经消失。这时候派往各郡县的官员,都由中央统一选拔和调配。于是,如何选拨人才,成为了中国历史上一大关目。

中国古代选拔人才的制度,大而言之,无非是三类:

一是地方推荐。

地方推荐,就是所谓“乡举里选”,这是从汉朝兴起的。某人如果在家乡卓有声誉,地方官员就可以把他推荐到中央朝廷,中央朝廷提出一些重要的政治问题及事项,向其请教,然后根据他们的答案,分别挑选任用,授予不同的官职。

二是朝廷征召。

朝廷征召,就是政府在一个时候对人才有特殊的要求,比如要治理黄河,需要水利专家,或政府准备派人出使西域,需要通外国语,吃苦耐劳,应变能力强,而环顾文武大臣,没有合适的人选,朝廷就专门下诏征求。

三是科举考试。

科举考试,则是从唐朝时期开始。这是一种自由竞选的办法,想参加仕途的人,都可以到地方官府报名,然后参加中央朝廷的统一考试。当然,并不是所有人都有报名的资格,除了违法之人以外,对商人、工人等职业也有限制。

在古人看来,从事这些职业的都专为私人谋利,现在所要考试录取的,需要专心为公家服务。

虽然现在的人对科举制度往往大加挞伐,但平心而论,当历史发展到一个人的入仕需要由公开的考试来决定的时候,这是一个了不起的进步。

因此,从唐代开始直至清朝,科举一直得到了延续,被朝野视为“抡才大典”,享尽了尊荣。